聚焦“小组合作”:实现从 “形”到“神”的转变

2016-11-15

聚焦“小组合作”:实现从 “形”到“神”的转变

——教研工作坊纪实(一)

周露、游芳、谢罡、刘小梅

随着“生命课堂”理念的不断推进,小组合作这一学习方式已经在碧桂园的课堂中深深植根。如果说前期的探索中,我们的课堂深受小组合作的影响从而呈现出一个以生为本,反转课堂的全新局面的话,那么时至今日,更多的碧桂园老师在思考的则是,如何通过更加科学地精耕细作,提升小组合作的合理性和有效性,追求的正是从“形似”到“神似”,再到“形神合一”的境界。

今天我是主讲

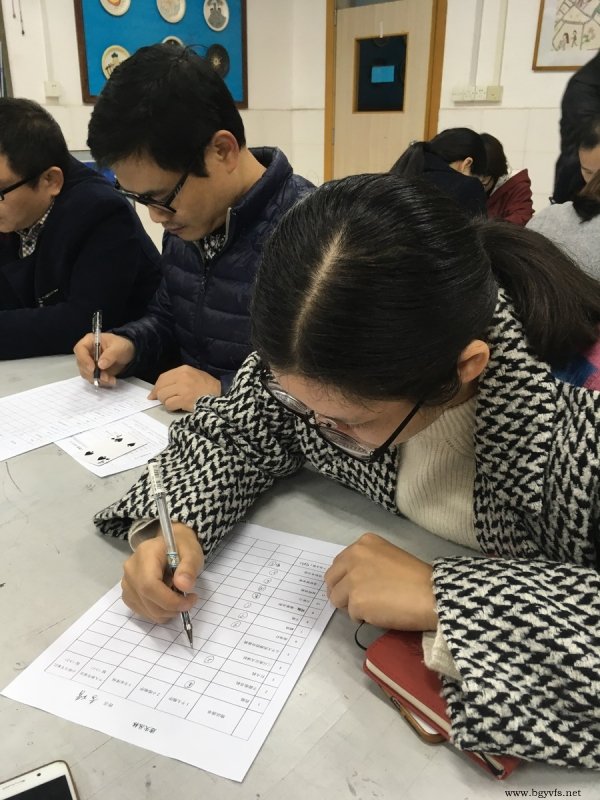

11月13日晚七点,我校通过三个工作坊对小组合作这一主题开展了深入细致的研讨。三个工作坊风格迥异,个钟风景让我们来一探究竟:

一架飞机在热带雨林上空失事,身为飞行员的你及时跳伞,最终降落在丛林中得以死里逃生,随身携带的还有14件救生用品。为了最终走出雨林,你必须减轻负重,有所取舍,请根据重要程度对这14件救生用品进行排序,以便采取后续行动——蒋斌老师主持的工作坊通过情境创设,带领老师们在“丛林冒险”中真实体验小组合作。不是成果的汇报,不是任务的引领,而是让老师们作回学生,在真实体验中发现、反思、整理、质疑。

数学学科出身的周维老师则更趋近于学院派,她像一名医生一样将工作坊的探讨议题聚焦在以下两个“症状”:一、学生合作盲目,秩序混乱,个别学生无事可做;二、学生不敢说,不会说,不能说。有着数学、物理、化学、生物、历史、政治等不同学科,和小中高三段教师参与的工作坊就这样在两个很落地的小切口问题中被点燃了。集中会诊、病例分析、处方公开……与其说是在给学生开处方,不如说老师们是在进行自查、自省、自我提升。

今天我是学生

而王娟老师组织的工作坊一上来就“毫不客气”地让老师们走出安全地带——通过随机安排让不同背景的老师成为一组。在小组合作的环境下讨论“小组合作”这一议题——如何分配小组成员?如何培训小组长?如何对小组合作进行有效评价?更妙的是,合作不仅在小组内部,更在小组之间进行。因为写有这三个话题的海报在不同的小组之间流动,前一个小组的讨论成果成了后一个小组的讨论起点。这样的小组合作方式对我们的课堂教学本身就是巨大的启发。

综合组刘小梅老师则引入《质量守恒定律》一课,在案例分析中分享小组合作的方法与心得。真实的课堂真实的案例本身就有巨大的生命力。

今天我是组长

来听听参加工作坊的老师们怎么说吧!

叶老师分享了自己教学中的经验:“关于如何教会学生学生交流,我是从以下几点去进行的:一是给学生一个台阶,让他能够拾级而上。二是及时给予具体评价,让学生找到自信,从而敢于交流,乐于交流。关于小组合作内容要有可行性,学生有兴趣,我的想法是这样的:小组合作涵盖的内容应该包括分享、交流、活动操作等等,那么我们现在的数学课堂合作中哪些环节适合分享,哪些环节适合交流,哪些环节适合活动操作等等,是否应该进行一个分类,尽量设计让学生感兴趣的活动以提高学生小组合作的兴趣。”

闫老师看了周维老师提供的学生小组合作片段视频后说:“我补充,我注意到孩子们在介入交流时会说‘我提问…’‘我补充…’‘我质疑…’。这不仅是一种礼貌的行为,帮助孩子建立倾听的习惯,更让孩子们在开始发表个人观点之前,将自己的思考和同学的成果之间建立联系,说之前先思,思之后再说。我们说批判性思维,不是信口开河、不加甄别,更不是高年级学生的特权,这样一个看似无意的“机关”就是老师在引导最低年级的孩子开始批判性思维。”

今天我是组员

工作坊的《评价反馈单》上留下了这样的文字:

希望多采取这样的教研方式,只有改变教师固有的思维方式,启发教师反思、探索、研究,才能更加优化教育教学。

启发最大的是小组讨论环节,在确定小组统一顺序的时候,组长很冷静的先让大家确定排三名的是哪些,每个组员一分钟的发言,最后达成共识,接下来的排序大家就很默契了。

小组个人和小组分的差额说明了小组合作讨论的质量,以及“迷失丛林”活动后针对我们教学中小组分组的几个疑问,引发了我们的深思。

小组合作讨论共同的学习任务,感受讨论时思维火花的碰撞,可以接触一些疑惑,打开一些思路——海纳百川。

……

小组合作只是一种学习方法,即所谓“形”,教育理念才是其背后的支撑,是真正的“神”,没有成熟而稳健的教育理念作为支撑,一切“形”都将沦为表面功夫。探究“小组合作学习”的路还很长,在这条路上,我们本着“一堂好课,它要能从冗繁的讲解、不停的提问中解放出来,不再照本宣科,不再‘目中无人’,是能欣赏到每个孩子的智慧与创造,能听到孩子成长时‘拔节’的声音。课堂里,绽放童真、童趣、童乐;充满着掌声、笑声、辩论声”,这样的课堂才是我们用毕生的精力去奋力追求和用心经营的课堂。