【我的孩子在BGY】37-唐希儿家长:37度的学校

2017-02-27

说起我的孩子唐希儿在碧桂园学校读小学这几年的成长故事,可以先用一句话来形容吧:她在一所有温度的学校里落箨成竹,摸索到了前进的方向。

我一直觉得,孩子成长的力量一半来源于家庭一半来源于学校,只有学校教育和家庭教育完美的融合才能让孩子内在的源动力被激发出来,这里的提到的融合有个前提,便是彼此之间的认可,认可度越高,孩子越容易找到方向感。

※做了一次对的选择。

曾经我向别人打听她,别人说:

那是一所贵族学校,里面的学生家庭非富即贵,攀比风气严重;那是一所“只要学生觉得快乐就好”的学校,教育理念根本不适应现在的大环境;那是一所只注重英语学习的学校,大部分学生都是走出国路线的。

四年前,当我考虑让希儿在碧桂园学校读小学的时候,这些言论曾让我动摇过,到底是让孩子掉进“应试教育”的旋涡还是博一把让她去接受“超前教育”的熏陶?比较—思考—决定,最后,我决定和孩子一起去尝试,毕竟“听说”只代表别人的感觉,亲自去尝试了才是自己的感受。

四年后,当我欣慰地看到我的孩子每天都在以她应有的童年美好状态生活着,学习着,成长着,我知道这一次我们都选对了。

现在有人向我打听她,我说:

那是一所美丽的学校,坐落在松雅湖畔,校园里爱心满溢风卷书香;那是一所老师爱生如子的学校,每个学生都像是被上帝吻过的孩子般,神采奕奕自信飞扬;那是一所教育理念超前的学校,在这个应试教育横行的社会中毅然坚持自我斩棘前行。

※这里是孩子恣意生长的土壤。

希儿刚进小学时那会,活脱脱一个“原生态”学龄儿童,汉字认识不到20个,阿拉伯数字数不清几个。一年级第一天上完学回到家她居然问我:“妈妈,英语到底是学什么?英语课上老师讲的话我一句都听不懂。”不仅如此,她的性格也比较内向,俗称“慢热型”,是个每当要开口表达自己时就特别容易脸红的小姑娘。“也许她属于开窍比较晚的那一类孩子吧。”我那时经常这样安慰自己。可是我万万没有想到的是,推崇个性化教育的碧桂园学校,却成了这个“慢热型”小姑娘大发异彩的天堂。

记得一年级入学不到一个月的时间,我与班主任舒老师沟通关于孩子的在校情况时,她将孩子的性格特点摸得一清二楚,听她娓娓道来孩子的点点滴滴,我在心里暗暗称奇,原来每一个不起眼的小豆丁都住进了老师的心里。

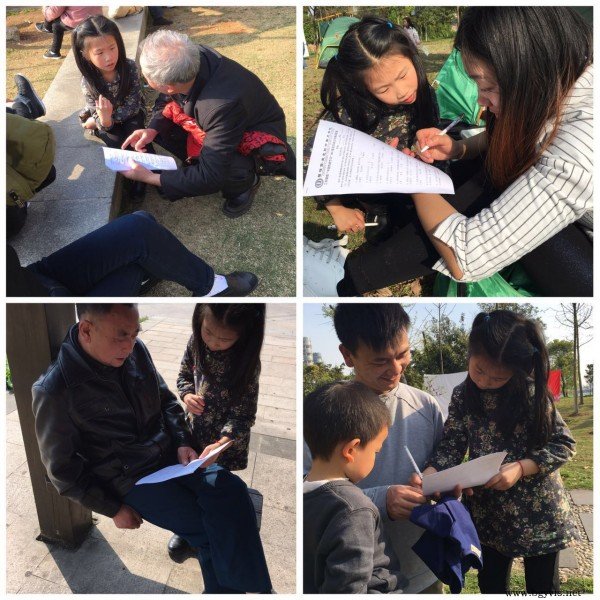

被关注、被信任,希儿手握这两样碧桂园学生的法宝迅速成长起来。我观察到碧桂园学校有个特点,就是尽量会给孩子们“开口的机会”,生命课堂上鼓励学生畅所欲言,班内学习小组鼓励学生积极讨论,UOI探究活动的问卷调查鼓励学生走出校园去采访别人。正是有了这么多次“开口的机会”,希儿一次又一次克服了自己内心的恐惧,学会了勇敢地表达自己。

机会在每个人面前都是平等的,只是看你有没有主动去抓住它。

对于很多像希儿这样看似内向实则内心有一团小火苗的孩子来说,其实需要的是一个突破口,而学校里丰富多彩的活动便给了她们突破自我的平台。胆子小?没关系,英语美文背诵比赛全校参与。毅力不够?没关系,松雅湖马拉松来走一个。只擅长画画或是舞蹈?没关系,几十个社团总有一款适合你。不知道学了那么多课本知识到底水平怎么样?没关系,现学现考数学竞赛看真本事。这还没算上学校那些一年一度的的经典赛事,印象爸爸、爱心妈妈、模拟联合国、英语风采大赛、闪亮之星才艺大赛、计算机比赛….从品德教育到能力培养,涉及面可说是一应俱全不留死角。

这么多的比赛和活动,希儿不管擅长与否,几乎都会去试一试,每一次参与的过程都是锻炼能力和积累经验的绝佳机会,更是成长助力器。从最初老师鼓励她参加到后来她主动参加,她渐渐褪去了“原生态”的青涩,如今当她落落大方地站在学校各种活动的舞台上勇敢展示自己的时候,我想她已经在助力器“量”的推动下实现了“质”的飞跃。

※这里有一群尽职护花的园丁,她们是孩子最甜蜜的回忆。

回忆的主角1:孩子的前任班主任舒相玲老师

一年级的时候,有一次放学后我去教室接孩子,正好看到一个孩子坐在地上,舒老师蹲在那个孩子旁边,温柔地对他说:“咱们起来玩好吗?地上多凉呀,会生病的呀。”那场景分明就是一位母亲在轻唤自己的孩子啊!而这样的场景,几乎每天都在上演。

舒老师情商极高且耐心细致,每个孩子的专长是什么可以在哪个领域发挥优势,每个孩子的短板是什么应该着重补什么,孩子的家长甚至都不如她那样了解自己的孩子。每次跟她聊起孩子的情况时,你从她眼角的笑就能感受到力量,那是自信笃定的力量。

三年级的时候,舒老师因为要生宝宝而不得不暂别她心爱的6班,师生家长三方怎是一个“肝肠寸断”了得。记得舒老师休完产假返校的那一天,6班的孩子们在楼上看到她的身影都沸腾了,当时那个欢呼涌动简直不亚于明星出场,还需要赘述吗?这,就是碧桂园老师在学生心里的分量。

回忆的主角2:孩子的现任班主任欧新老师

如果把舒老师比作一缕和暖的春风,那么欧老师就是冬日最贴心的那颗暖阳。“每个学期陪伴孩子们一起努力完成一个目标。”这是欧老师最朴素的想法,虽然她对孩子们的爱不常挂在嘴上,却时时刻刻放在心里。

欧老师为人低调却又思路清晰,接手6班后,她仔细分析了班情并运筹了层层递进的班级规划,接下来花了一个学期去建设班级文化和常规习惯,又花了一个学期想方设法激发孩子的学习热情。她用爱陪伴着6班的孩子们稳定地渡过了从小学低段到小学高段的焦虑转折期,她用爱带领着孩子们一次又一次超越了自己,赢得了荣誉。

又是一次放学后,欧老师的儿子在校门口等着妈妈下班,百无聊赖的他只好在寒风中看起了书,路过的学生家长正好看见了,家长到教室接孩子时便告诉了欧老师,欧老师当时正在陪着班上的孩子做其他事情,她脱口而出:“你别管他,让他一个人呆着,没事。”心里只有自己的学生没有自己的孩子,这就是碧桂园老师。

回忆里的主角还有很多,每位主角都是一首哼不完的歌,何芳老师、熊宇裳老师、易小曼老师、段薇老师…在岁月的长河里,感恩有她们牵着孩子的手走向梦的彼岸。

※她在这个恒温的天地里尽情地吸收养分拔节生长。

德国著名教育学家斯普朗格说过:“教育的最终目的不是传授已有的东西,而是要把人的创造力量诱导出来,将生命感、价值感唤醒。”现在回过头来再仔细想想,希儿在碧桂园学校这几年的变化,不就是她自身的内驱力被唤醒的真实写照吗?

另外还想提一个小插曲。希儿曾经参加一次活动获奖,学校安排了所有获奖学生与校长交流合影的环节,希儿因为恰巧生病没能参加这个环节,事后她觉得特别失望,老师建议她主动去找校长提出自己的心愿,于是希儿就去校长办公室找了校长,当时段校长由于比较忙,微笑着回复她“下次有时间再找你合影。”过了一段时间我们都忘了这事,谁知有一天希儿放学回家欢天喜地告诉我:“妈妈,今天Mr段来找我单独合影啦!”连校长都记得学生如此小小的心愿,这所学校怎能不让人感动?

希儿一直都深爱她的学校,是因为这所学校一直在用她37度的恒温呵护着孩子们的梦想,也一直在孩子追梦的路上为他们加油呐喊!我支持她的选择,也跟她一样喜爱这所37度的学校!